御前様(ごぜんさま)の墨跡

『大般涅槃経巻24』大正蔵12 p.509下段参照

譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了。

金剛定山亦復如是。

亀頂山三宝寺本堂から境内

令和6年6月18日

通夜は大雨、翌日は快晴だった

しだれ梅の実

松景院本堂前6月28日朝

御前様(ごぜんさま)の墨跡

『大般涅槃経巻24』大正蔵12 p.509下段参照

譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了。

金剛定山亦復如是。

亀頂山三宝寺本堂から境内

令和6年6月18日

通夜は大雨、翌日は快晴だった

しだれ梅の実

松景院本堂前6月28日朝

5月17日、大本山川崎大師平間寺大開帳奉修

全国信徒講社団体安全大祈禱会に

松景院円融寺合同参拝団が

総勢35名にて結縁し赤札をお授け賜りました。

午後からは大相撲観戦。

18日は柴又帝釈天にお参りし無事帰山。

19日は三陸の霊峰田束山にて柴燈護摩修行。

神仏ご加護のもと天気に恵まれ

ご利益いっぱいの3日間でした。

川崎大師信徒会館前にて

大相撲五月場所六日目土俵入り

田束山柴燈大護摩あとの餅まき

大師堂裏の花梅 4月4日

境内の桜 4月12日

中庭の藤 4月27日

樒(シキミ)の花 4月27日

お彼岸明けの朝

寺の北方遥かに

栗駒の白銀が輝きました

栗駒山(1626m)2024年3月23日

令和6年2月3日春節分の砌

当山吉例の星祭り供と追儺を

無事修行いたしました。

ご結縁みなさまには

神仏ご霊光ご加護のもと

おだやかな春をお迎えいただけますよう

祈念いたします。

渡り鳥の越冬地で有名な伊豆沼、寺から北へ自動車で20分程に位置します。

2024年1月25日朝(住職撮影)

お大師様のことばを紹介します。

如冬凍遇春即泮流

金石得火即消鎔

諸法皆従縁生無自性

冬の凍(こおり)、春に遇えばすなわち泮(そそ)ぎ流れ、

金石も火を得ればすなわち消鎔(しょうよう)するがごとし。

諸法はみな縁より生じて自性(じしょう)なし。

『三摩耶戒序』より

勝又俊教編『弘法大師著作全集第2巻』p.144参照

~~~~~~~~~~~~~~~

智積院金堂

高野山根本大塔

11月29日から12月1日

総本山智積院と高野山を

総勢19名で巡拝。

お大師様ご誕生1250年に、

ご縁を深めることができました。

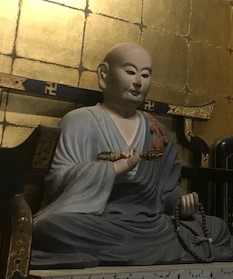

本年おかげさまでつつがなく

お不動さまにお勤めすることができました。

ありがとうございました。

ひきつづき来年もよろしくお願いいたします。

天下の泰平、

ご結縁皆さまのご健勝弥栄を重ねて祈念致します。

住職

お大師様の言葉を紹介します。

欲達心海岸

しんかいのきしにたっせんとおもわば

不如棹船

ふねにさおささんにはしかず

不合談船筏虚實

せんばちのこじつをだんずべからず

『性霊集10』「理趣釈経答書」より

悟りの岸に至ろうと思えば、

まずは船を出して棹を挿すべきである。

船や筏の性能を論じるだけでは岸に渡れない。(近藤訳)

近藤堯寛著『空海名言辞典』(高野山出版社)p.259参照

『弘法大師空海全集6』p.667f.参照

~~~~~~~~~~~

11月23日お聖天さまの大祭「大根炊き」が厳修

お団と二股大根

二股大根献膳行列

~~~~~~~~~~~

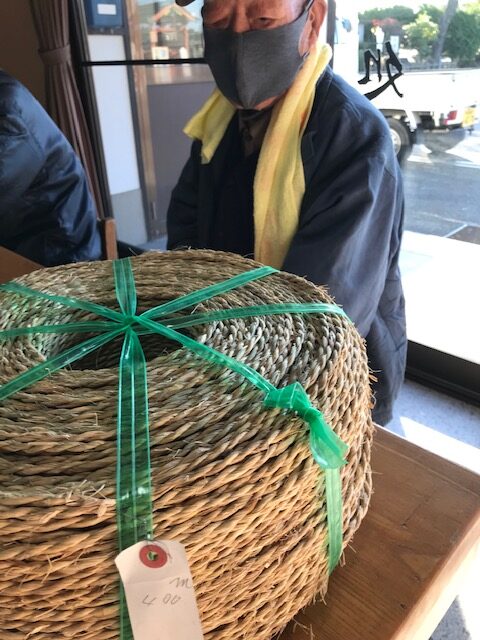

11月26日注連縄奉製

91歳手作りの小手縄(スゲ製)が奉納

~~~~~~~~~

向寒の折柄、体調管理ご留意ください。

世界に生きる一人ひとりが、平和で安心して

新しい年をお迎えすることができますように、

ご結縁皆さまのご多幸を重ねて祈念いたします。

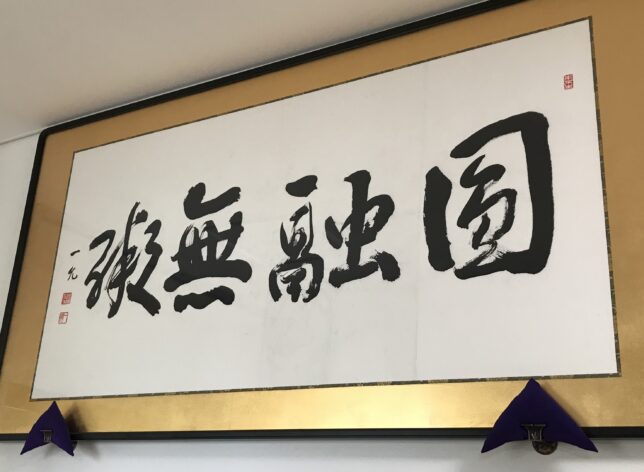

円融無礙

えんゆうむげ

お大師様のことばを紹介します。

お大師様の悟りを説明した

『即身成佛義』の一文。

重重帝網

名即身者。

是即挙譬喩

以明諸尊刹塵

三密圓融無碍。

「じゅうじゅうたいもう

みょうそくしん」とは、

これすなわちひゆをあげて

もってしょそんのせつじんの

さんみつえんにゅうむげなることをあかす。

諸仏身口意の三密と

宇宙を構成する5つの要素と

私自身が、

時空をこえて、

無数に互いに響き共鳴し

融和している。(住職意訳)

一関市藤沢町円融寺の扁額

令和5年10月12日

松尾山円融寺中興開山550年

記念事業落慶式が厳修

参照:

『十巻章訓読編』(真言宗智山派2023年)

福田亮成編『空海用語辞典II』(山喜房2003年)

お大師様の言葉を紹介します。

この詩文は

龍猛菩薩造『菩提心論』の結びに記され、

お大師様の『即身成仏義』『秘蔵宝鑰』に引用される

最も重要なもの。

その内容は必ず師のもとで実習します。

若人求佛慧

もしひとぶってをもとめて

通達菩提心

ぼだいしんにつうだつすれば

父母所生身

ぶもしょしょうのしんに

速證大覚位

すみやかにだいかくのくらいをしょうず

仏の智慧を求め、

悟りを求める菩提心を決意すれば、

この身体に悟りを得ることが保証される。

参照:近藤堯寛著『空海名言辞典』

高野山出版社(平成31年改定版第2刷)